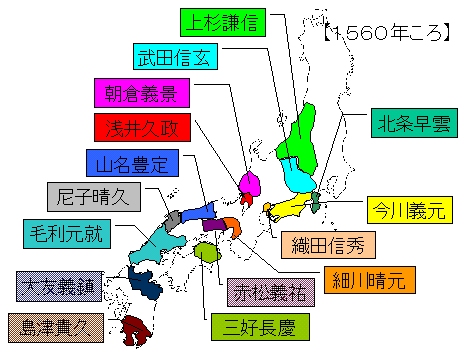

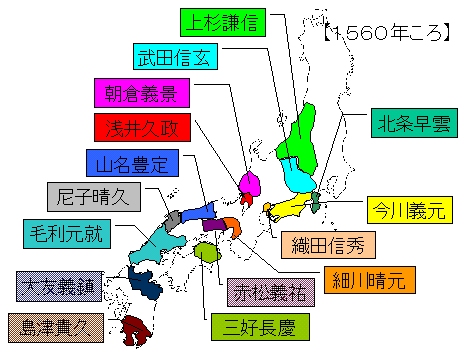

戦国大名一覧

また足利将軍のように広域の複数の諸大名に対して影響力を行使できる存在は、一般の大名の中には見られず戦国大名がどれだけ勢力を拡大したとしても、所詮それは各大名の「国」内に留まるものであり、将軍のように列島規模で影響力を行使する存在にはなりえなかった。 (盛岡藩支藩)• has-pale-cyan-blue-background-color. 備後国 [ ]• とその一族 [ ]• 脇田、2003年、7頁。

また足利将軍のように広域の複数の諸大名に対して影響力を行使できる存在は、一般の大名の中には見られず戦国大名がどれだけ勢力を拡大したとしても、所詮それは各大名の「国」内に留まるものであり、将軍のように列島規模で影響力を行使する存在にはなりえなかった。 (盛岡藩支藩)• has-pale-cyan-blue-background-color. 備後国 [ ]• とその一族 [ ]• 脇田、2003年、7頁。

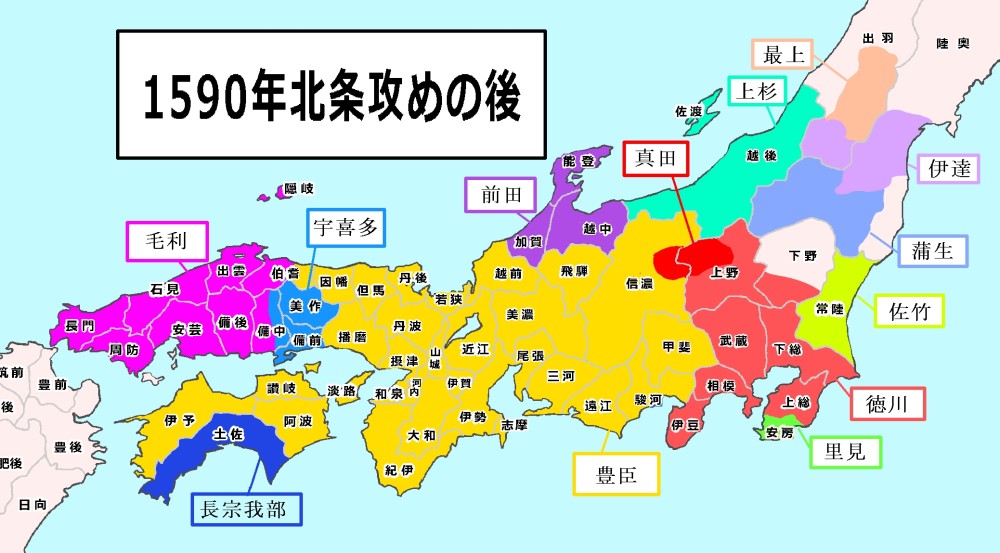

(下松藩、支藩) 長門国 [ ]• 北条氏康の主要家臣団 北条早雲に始まる北条五代の悲願『関八州制覇』。 (たちばなどうせつ) 豊後大友家にこの人ありと恐れられた知勇兼備の猛将。

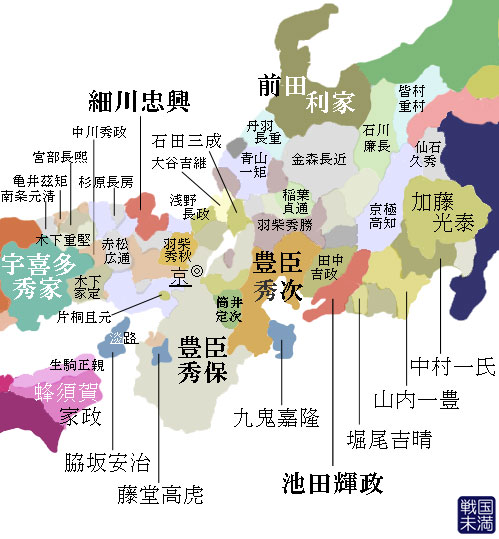

豊臣政権の五奉行の一人。

その勇猛ぶりは、元就が「我は戦では元春には及ばぬ」と評したほどであった。

(豊橋藩)• (ちょうそかべもとちか) 一領具足を組織して四国統一を果たした戦国大名。

その子氏置は徳川家康について、二千石の旗本として浮かび上がった。 石って? 「 石」とは、一言で言いますと、「 土地における、お米の生産量の単位」を言います。

(越後国長岡藩支藩。

(浅井江)• - 現当主 : (叔父のが現大宮司)• 通称は次郎三郎。

要するに 「石高が大きい」=「大きな所領を支配している」ということになります。

す [ ]• 有名な武将が多いです。 丹後国 [ ]• 戦国時代の日本では依然として室町幕府や朝廷は全国政権として存在し続けており、そのため地方の大名たちは朝廷や幕府の認証を受けずに自らの支配の正当性を証明することは困難であった。

(長岡藩支藩)• - 現当主 :• (久留米藩支藩)• 東北は伊達だけじゃない!最上義光の主要家臣団一覧です。

(津藩支藩)• なので、 一石=1000合=150キロですね。

ぬ [ ]• 豊臣秀吉の死後、関ヶ原の戦いに勝利し、大坂の陣で豊臣家を滅ぼし、覇権的地位を確固たるものにする。

……… 【杏葉】 織田家 ・織田木瓜・ 織田信長の子孫、兄弟から江戸時代には旗本が出て、結構栄えている。 十勝国 [ ]• 荒川善夫「史料に見る東国戦国大名の類型」『戦国期東国の権力と社会』岩田書店、2012年 (原論文:『千葉史学』34号(1990年))• また、守護とを兼ねていたの例や、のようにから、或いはのようにから戦国大名化した例もあった。 125 ;box-shadow:inset 0 3px 5px rgba 0,0,0,. (留萌・苫前・天塩の3陣屋)• 勝ち戦よりも負け戦こそいくさ人のあるべき場所と信じ、好んで劣勢な軍勢に味方することを好んだと言われている。

4なお、ここに記したものは一部のみである。 そして、戦国大名は国人・被官層が結成した一揆関係に支えられて存立していたのであり、国人・被官層の権益を守る能力のない戦国大名は排除されることもあり、こうした事例はと呼ばれた。

(柴山藩)• 鹿児島藩 石狩国 [ ]• 通称「小十郎」で知られている。

……… 【丸に二つ引両】 大友家 ・五七の桐・ 戦国時代、九州を三分するほどの勢力だった大友氏であったが、天正六年島津氏との戦いに敗れて以来衰えはじめ、吉統の代に、秀吉によって取りつぶされた。

松前藩• (浅井初)• 山田 康弘 「」『史学雑誌』112巻 11号 史学会、2003年、51-52頁。

根来寺の僧兵を指揮. (竜岡藩)• ち [ ]• しまさこん 1540 年6 月9 日〜 1600 年10 月21 日 満60歳没 実名は島 清興(読み方 しま きよおき)。

8た [ ]• また地方の戦国大名たちも将軍から偏諱を下賜されるなど、戦国時代においても足利将軍を自らの主君であると認識し続けていた。 しかし帰国後、純前は幕府に偏諱の返上の申し出を行った。

たけだしんげん 1521 年12 月1 日〜 1573 年5 月13 日 満51歳没 幼名は勝千代。

- 現当主 :• 豊後国 [ ]• 釧路国 [ ]• 「美濃の蝮(まむし)」との異名を持つ。

弟の忠家から「何を企んでいるかわからないゆえ、兄の前では必ず衣服の下に鎖帷子をつけたものだ」言われるほど凄味のある人物であった。

戦国大名には守護代から尾張を支配し、いち早く全国統一を目指した織田信長をはじめ、甲斐の、信濃のなどが有名です。

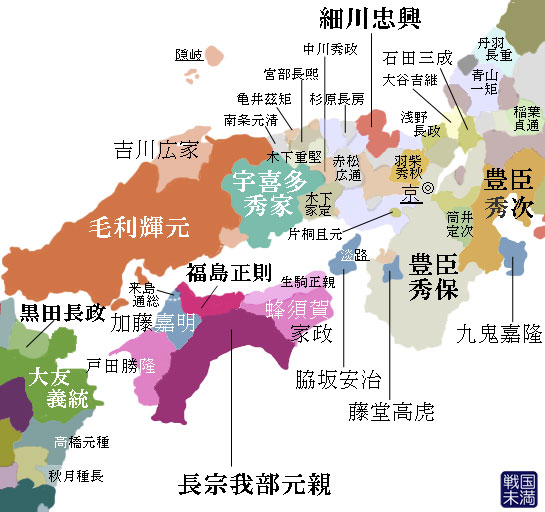

(天草藩) 日向国 [ ]• 大名・家臣・国人・浪人等 [ ] あ行 [ ] あ [ ]• (伊予松山藩支藩)• つ [ ]• (きっかわもとはる) 戦国時代最高の名将の一人とされる毛利元就の次男。

9em;border:3px solid 777;padding:1em. 黒嶋敏 『中世の権力と列島』 高志書房、2012年9月、43-45頁。

- 現当主 :• 龍馬をはじめとした幕末の志士たちの家紋と逸話を探る…。

若狭国 [ ]• しかし、養子義孝によって家名再興、千石の高家として遇された。 (土佐藩支藩)• こうした戦国期の室町将軍・守護職のあり方や戦国大名の家中において自立的な国衆の存在から、戦国期を室町将軍体制の解体過程とみなし、戦国大名を室町期守護からの権力の変質はありつつも連続性のあるものとして捉え、戦国大名を地域国家とみなす考えには否定的な論も提唱されている(ら)。

6それを治めることが出来る戦国大名はやはり「すごい」といえます。 - 現当主は血縁的には・の男系子孫。

(福岡藩支藩) 筑後国 [ ]• 戦国時代屈指の教養人として、豪華絢爛を好むことで知られていた。

戦場において、軍兵は無駄口一つ聞かず静まりかえっていたという報告を聞いた徳川家康が賞賛したといわれている。

安土桃山時代、京都を騒がせた盗賊. (福岡藩支藩)• 室町時代中期頃から日本社会に広がったは、国人・被官層にも浸透しており、国人・被官層は自らの利権を共同で確保していくため、国人一揆といった同盟関係を構築していた。

父親であ. 蝦夷地・奥羽 [ ] (、、) その他の勢力 [ ] 寺院勢力 [ ]• (徳島藩支藩) 伊予国 [ ]• has-vivid-cyan-blue-background-color. これにより衰亡寸前だったの権威が再認識されることとなり、天皇は戦国末期~の天下統一に少なからぬ役割を果たした。 - 現当主:• (たけなかしげはる) 天下人となる豊臣秀吉の才をいち早く見抜き、参謀として仕え、大いに活躍した人物。

2rem;font-weight:normal;padding:. しまづよしひろ 1535 年8 月21 日〜 1619 年8 月30 日 満84歳没 通称は又四郎。 勇猛果敢、武略、用兵に特に優れていたとされる武田の五名臣の一人。

先見の明と巧みな外交で、鍋島佐賀藩の基礎を築き上げた。

そして豊臣側(西軍)が敗れると、毛利家は領地の大部分を失ってしまうのでした。

has-light-green-cyan-background-color. 最上義光は戦国時代をよく乗り切り、関ヶ原の役後、五十七万石の大大名になった。