『赤目四十八瀧心中未遂』の車谷長吉48歳が、高橋順子49歳と結婚した理由・・・【情熱の本箱(203)】 « 榎戸誠の情熱的読書のすすめ

全くの新人である大西滝次郎は大御所の俳優達に囲まれ、尼崎という全く知らない土地にたどり着き疎外感を感じている生島にリアルな存在感を与えている。

9

全くの新人である大西滝次郎は大御所の俳優達に囲まれ、尼崎という全く知らない土地にたどり着き疎外感を感じている生島にリアルな存在感を与えている。

9・・・『もう懲りた。

『修行僧のようだ』とはまだ言われていなかったが、自分を探している女がここにいると思ったのではないか」。

見た目や性格をふくらませてセイ子ねえさんが仕上がったようだ。

解説 直木賞を受賞した車谷長吉の『赤目四十八瀧心中未遂』 文藝春秋社 が、荒戸源次郎によって映画化。

そして彼を取り巻く人物達が時折発する、生命から絞り発せられる言葉や声が綴られ男を否応なく更に奥底へ押し流す。 「結婚したのが長吉が48歳、私が49歳で、ともに初婚とはいえ、もう生活の流儀が出来上がっている二人だった。 判然としないが、ただひとつ確かなことは、この世に自分の居場所がない、ということだった。

3」「あッ。 長吉としては、私への(決断を迫る)最後のメッセージのつもりだったろう」。

テレビもエアコンもないぼろアパートで来る日も来る日も牛や豚の臓物を串刺しにし、その日暮に明け暮れていた。

臓物の臭いのこもる生島の部屋で、彼女が白いワンピースを脱ぐと、背中の迦陵頻伽がほの暗い光の中に揺れる。

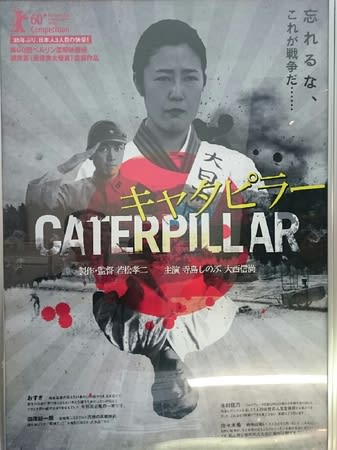

ベルリン国際映画祭で最優秀女優賞に輝いた寺島しのぶ(37)。

しかし、ふたりは死にきれず大阪へ戻るのであったが、その途中、綾は生島と別れ、ひとり博多へ向かうのだった。 が、それも、つまりそれだけのことだった。 「作品を見せあうことは別に約束したことではない。

7「長吉は手書きの目次を見せた。 長吉は最初この小説は30枚の予定だと言っていた。

晋平:• 一見陰惨で極限の境遇を書いているにも関わらず読んでいても胸糞悪くならないのは、美しい風景の描写だとか「アヤちゃん」の不思議な美しさだとかにこの一瞬の煌めきを見ているからだろう。

「おかしなことになった、と私は思った。

『セイ子ねえさんがしゃべりはじめたからでしょ』と私が訊ねると、長吉はそうだと頷いた」。

母巡礼:• しかし「生きる」ことに何かもかなぐり捨てて執着している人々は、人間として最も本能的なのかもしれない。 原作と違うところがいくつかある。

「明けて93年2月、長吉から、『私は芸術選奨文部大臣新人賞を受けることになりました。

『文學界』11月号から『赤目四十八瀧心中未遂』の連載が1年の予定で始まる。

この世は見てくれだけの美しさに満ちている。

ふぐちりをつくってお祝いする」。

「『赤目』の連載が終わり、文藝春秋で単行本として出版することが決まった。

<赤目四十八瀧心中未遂>は30枚くらいの予定です』と言うので、じゃあ書き上がったらご連絡ください、と言って別れた。

glt-seo-settings h3:before, glt-settings. 『順子さん、原稿読んでください』とうれしそうな声をだして私の書斎をのぞく。

「『赤目』の連載が終わり、文藝春秋で単行本として出版することが決まった。 『この世の外へ』。 「結婚したのが長吉が48歳、私が49歳で、ともに初婚とはいえ、もう生活の流儀が出来上がっている二人だった。

5本当に蝸牛の歩みです』と書いた葉書が来た。

そういう謂では、口先だけの言葉であり、併しアヤちゃんの言葉はアヤちゃんの存在それ自体が発語した言葉であって、そうであって見れば私の中に残した衝撃の深さは、私の存在を刺し貫くものだった。

『鹽壺の匙』で第6回三島由紀夫賞と第43回芸術選奨文部大臣新人賞(平成4年)を合わせて受賞。

「(2月)26日午後6時ころ、『原稿できた!』と言って、私が休んでいた寝室に入ってきた。

その点から言えば『ヴァイブレータ』の彼女のほうがより切迫感を持った「死」を感じさせてくれた。

愛情か、それとも安らぎが欲しいのか。

こなな愚か者の男に、思いを寄せて下さるなど、こればかりはまぼろしにも思い描くことが出来ないことでした。

神経症のためだと思うが、けっきょくこの病気は根治しなかった。

映画 [ ] 赤目四十八瀧心中未遂 監督 脚本 原作 出演者 音楽 撮影 編集 配給 赤目製作所 公開 上映時間 159分 製作国 言語 スタッフ [ ]• important;background: fff;color: 1e73be! 「 秋山から手渡された絵手紙には 文京区白山の自宅住所が記されていたが、返事を書けるような内容ではなかった。 その文章に圧倒されて、読む者の生きかたまで変えようとする、とんでもない小説だ。

20翌々日、長吉から緑色の卵に手足が生えたような、小さな雨蛙がはねている絵手紙が届いた」。 そこは綾と生島が思い描いているようなところなのか。

今では、阪神尼崎駅前も奇麗になっているが、私も知っている昭和五十年代のアマは、近づきがたいオーラを身にまとっている彫り師の男、貧民街で育った在日の美人・あやちゃん、病死した牛豚を客に食わすが人情家のセイ子さん、こんな人たちとすれ違ったても不思議ではない雰囲気があった 紙の本 仄明るい、どこか爽やかさのある読後感。

この映画から発される異様な妖気は、彼の存在が大きいと思う。

夫を見送った妻の手になる (高橋順子著、文藝春秋)を読んでよかったことが、3つある。