残像に口紅を (中公文庫) by 筒井康隆

その豊富な語彙力には圧倒される。 「あなた」を「きみ」に変えても大意は変わりませんが、日本語の持つ微妙なニュアンスが伝わらなくなります。

その豊富な語彙力には圧倒される。 「あなた」を「きみ」に変えても大意は変わりませんが、日本語の持つ微妙なニュアンスが伝わらなくなります。

また格闘技もそうした要素をたぶんに持っている。

世界からひとつ、またひとつと、ことばが消えてゆく。

たったの20文字しか使えないというのに、その後もどんどん言葉が抜け落ちていき、その抜け落ちていった言葉でなんとかして物語を紡ごうとする、その究極的な言語格闘技とでもいうべき表現における闘争。

しかし言葉は、この言葉のみで構築された虚構の中では当然ながら、世界そのものである。

本作品は、そんな美しい言葉の旋律を奏でている小説であると同時に、言葉が失われた世界の悲しみをひしひしと感じさせてくれる。 ことばが消える中で佐治は執筆、や大宴会への参会、交情、講演、更には自伝をしたためる。

2言葉が消えていくというオンリーワンの楽しさを味わいたい これはすごい一冊です。 残像が現れる場所が暗いか、光の刺激が短いときに現れやすいようです。

佐治は、妻と三人の娘が楽しく暮らす母屋とは別に、近くのマンションを買い書斎にしていまして、 仕事を一段落すると母屋に戻ってくるんですが、大抵は神戸市内の料亭だのレストランに家族五人で食事に行くんです。

『あい』という言葉がなければ、私たちはどうやって愛を認識するのだろう。

外来語の使用は良識の範囲内。

いや、実際凄まじくうまくはある。

この要素が数々の名シーン、珍シーンを生んでいます。

カト?わがままか!……こらたまらん!論もまとまらん談話が混沌だ! だが、過多だ! ま行 ・ ら行 ・[お段]書かん!!啖呵!!!!果断だ!!果敢だ!!簡単簡単!!カ!!!歓談…!だんだんガタガタ眼科眼科!!!!眼ががか噛んだ!!!! 4 ななしのよっしん. ご近所で、わたしほど毎日たくさん買い物をするひとはいないって評判なんですよ。

そして5文字になっても4文字になってもそれは変わらない。

これが残像。

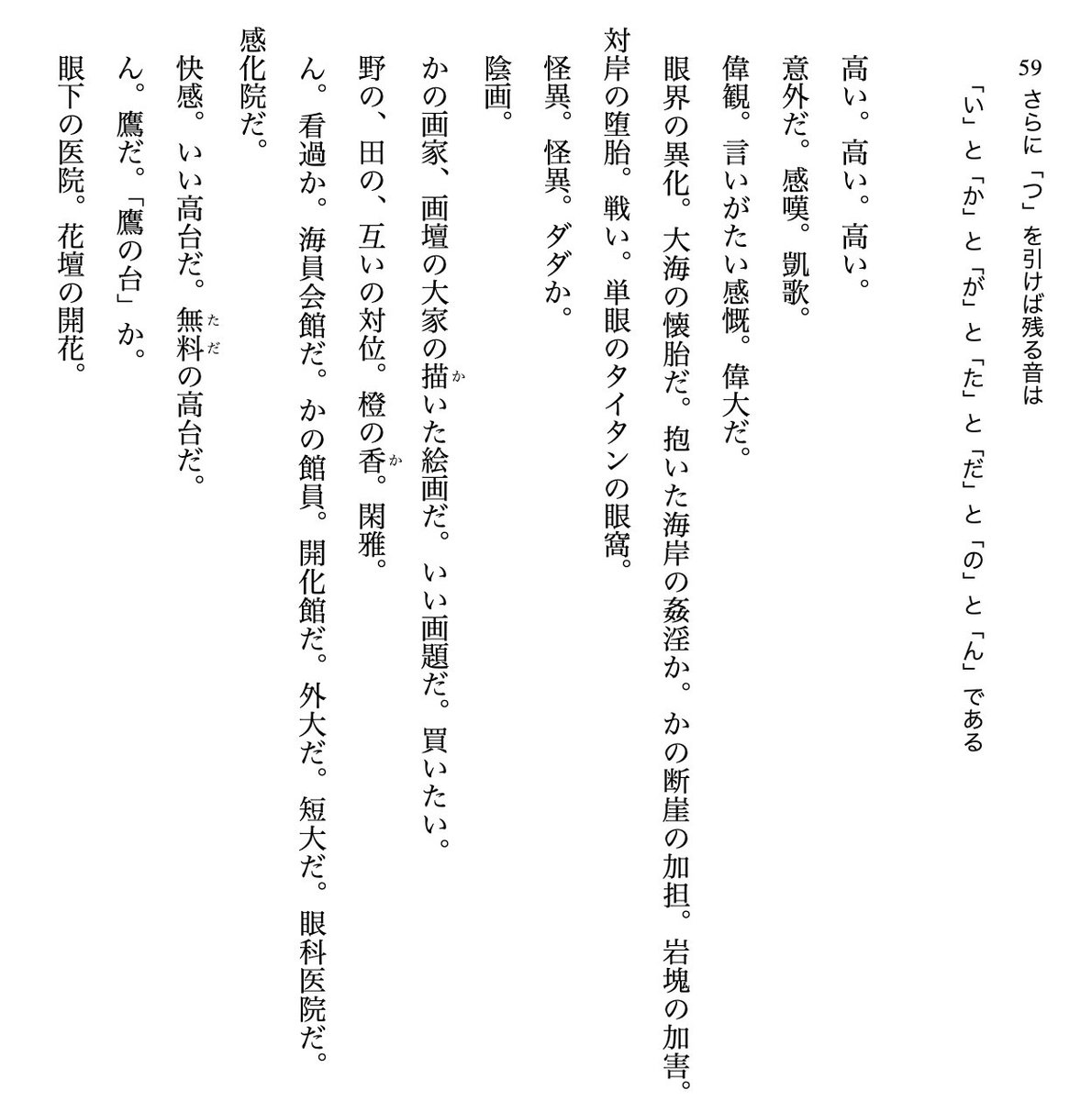

苦し紛れにしか聞こえない ww そんなこんなで作品は進んでいくんですが、1節ごとに「あ」が無くなり、「ぱ」が無くなりしていって、最後の方は残る字「い」と「か」と「が」と「た」と「ん」で文章が作られる。 実験小説でありながら、その実験の形式が物語のテーマに何十にも合致し、さらにそれを筒井康隆の超絶技巧でまとめあげてみせる、そんなあらゆる要素がハイレベルな逸品で、傑作という他ない。

- の作品で、eをまったく使用しない小説。

じゃあ、もう一回ちゃんと思ったわけですの今回。

マンガ「幽遊白書」で、私がいちばん好きな戦闘…それは、蔵馬と海藤の言葉によるバトルです。

ぼろぼろになったボクサーが、それでもなお相手へと向かっていくのを見るときに人が感動を覚えるように、7文字しか使えない、そんな状況でなお、むしろ何かを表現しようとする、しなければならぬという行為に圧倒されるのだ。 「わかったわかった。

14そして、最後に残った字「ん」が無くなると物語は終わるのです。

概要 [ ] 『』1988年3月から89年3月まで13回連載され、第3部は書き下ろしとして89年4月にから刊行された。

版()では、本文で用いられた言葉の出現頻度を研究した論文 が付録として掲載されており、既に消えてしまっているはずの音を誤って用いている箇所(全部で5ヶ所確認されている)についても紹介されている。

それが白や明るい灰色の上に残像として現れるわけです。

なにしろ両手にどっさり」 「わかったわかった。 凄いのはこれが「キャラクターに感情移入させる」のではなく、「言葉そのものへと」感情移入させてみたところなのかもしれないとこれを書きながら思う。

しかし使える武器はどんどん減っていくのだ。

『い』が消えると『』『』『ダミー』も消える。

だんだんと音が消えていく実験的な小説。

母音に濁点をつけたものは別物。

わっとさんからこんなコメントを頂いたのがキッカケでした。 そうすると、自分が消えてしまうまえにこの旨そうな料理を食べてしまわなければ!と意気込んだ瞬間に料理が消えるといったような、この小説ならではのおかしみが生まれてくるのです。 愛するものを失うことは、とても哀しい…。

6濁音や半濁音は別べつにする。 娘ども、日本料理食べに行くのは嫌ってたな。

また、佐治の意識も影しているらしく、それに気付いた佐治が一度だけ意図的に音を消している。

不自然でなければ会話に文語体を使って良い。

奥さんは食事の支度が辛いのでどこかで外食をしようと言いたいんだけれど、それを言うために、家事を怠けようとしているんじゃないという言いわけがながながと続くんです。

から出された単行本()は後半からのページがになっており、「ここまで読んで面白くなかったという方はこの本を送り返してください。 想像もつかないところからぶん殴られたような衝撃。 「残像に口紅を」は、世界から音がひとつずつ消えていくというお話で、 わっとさんは、私がキーボードで打てない 使えない 字があることから、 この小説を思い出されたようです。

思いました。

300ページ余りをずっと共にしてきたはずの主人公の存在も、その瞬間私の中で本当に消えてしまったのである。

「筆力」を考慮し、全体評価としては3点とした。

1作品につき一つや」と笑い飛ばした。

『よしもと』か。

言語が消滅するなかで、執筆し、飲食し、講演し、交情する小説家を描き、その後の著者自身の断筆状況を予感させる、究極の実験的長篇小説。

要するにねぎらいのことばがない限り話を進めぬという決意があるらしい。

40文字以上が減らされてなお、表現としてあまり違和感なく文章を紡いでいくその能力はとんでもない。

このことから生まれる微妙な意味合いのズレや、苦労してその場に相応しい言葉を探しているであろう筆者の言語センスを楽しむ。