トウモロコシ・大豆の輸入税、2021年末まで免税に(ブラジル)

05年の超大型ハリケーン・カトリーナによる被害で、熱帯地域特有のカビ毒であるアフラトキシンB1汚染が広がったのである。 例外的なものとして、生鮮スイートコーンがオーストラリアと台湾からの輸入となっている。 日本が現在輸入しているとうもろこしの量は、年間1600万トン強です。

9

05年の超大型ハリケーン・カトリーナによる被害で、熱帯地域特有のカビ毒であるアフラトキシンB1汚染が広がったのである。 例外的なものとして、生鮮スイートコーンがオーストラリアと台湾からの輸入となっている。 日本が現在輸入しているとうもろこしの量は、年間1600万トン強です。

9大豆に関わる業界動向 1930年代 国産中心 1940年代 徐々に輸入に頼りはじめる 1950年代 国産品大豆と輸入品大豆が約50%ずつ 1960年代 輸入品が徐々に増加し始める 1970年代 全体の80%を輸入に頼る 1980年代 シカゴ相場大暴騰 1990年代 輸入が回復、増加。

貿易上の分類では、小麦米が食用穀物となっているのに対し、とうもろこしは飼料用穀物に分類されています。

日本にはこのデュラム小麦が、23万6127トン輸入されているが、ほぼ全量カナダから輸入されている。

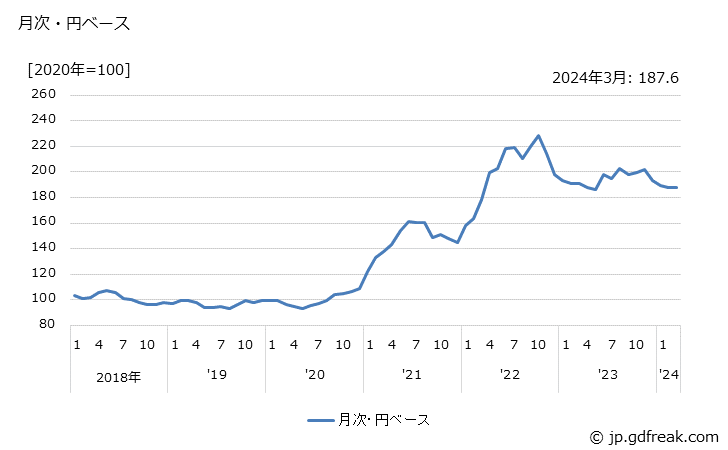

前月比は15%増だった。

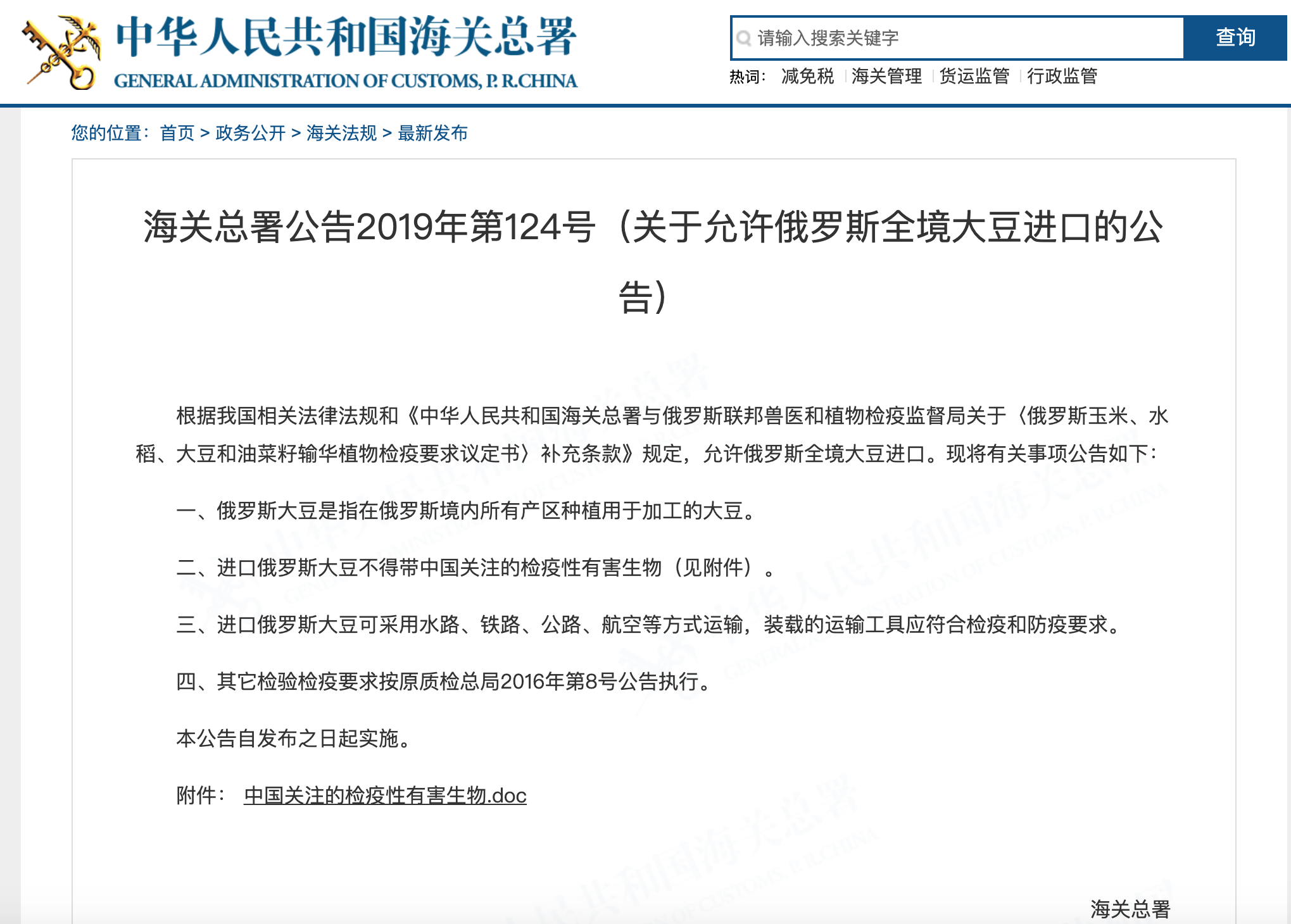

ところが天候の問題により、中国のトウモロコシの自国生産が伸びなかったという。 なぜ輸入量が減少し価格が高騰したのか。 12月25日 中国税関総署が公表した統計によると、11月の米国産大豆の輸入は前年同月実績の2倍超に急増した。

2この数年間で、日本にコメを輸出した国は、なんと言ってもダントツが米国で341万トン、次いでタイが165万トン、中国が91万トン、オーストラリアが94万トン、ベトナムが25万トンである。 このコーンスターチ用トウモロコシが、今、自然界で史上最強の発ガン物質であるアフラトキシンB1による深刻な汚染に見舞われている。

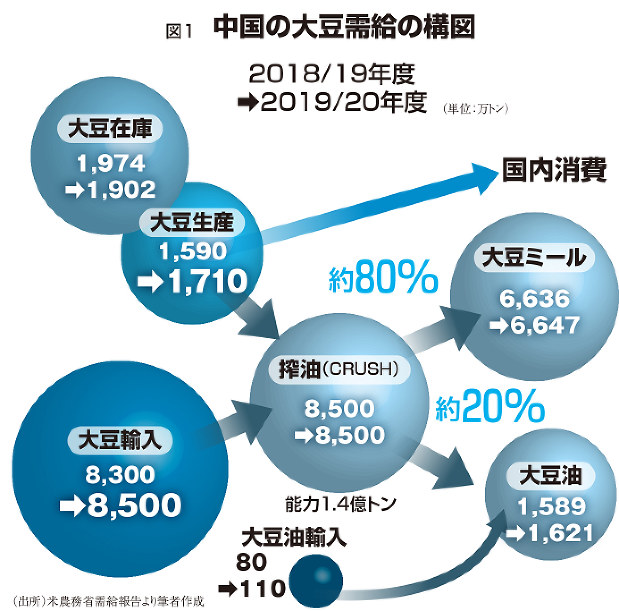

一方、米農務省が現地の18〜19日にかけて開催した「アウトルック・フォーラム」では、大豆の作付けは20年の8,300万Aに対して、700万A増となる9,000万Aの見通しを発表した。

6倍にあたる莫大な量です。

「契約栽培プロジェクト」 1999年 遺伝子非組み換え大豆の売買を本格的に開始する。

うどん、そうめん、乾麺などに使われる。 2月に入り、本来であればブラジルから1,000万tほど輸出されてもいいはずだったとするが、「作付けが遅れた分収穫も遅れており、例年の半分程度しか輸出されない可能性も出てくるが、物理的に現物を買わないといけない。 北米、アジアからの取扱量が急激に拡大する。

日本にも黄砂が飛来をしており、黄砂対策はしてもらいたいが、そのために日本のそばが値上げになるとは、皮肉なものである。 なお、減った分は他の油糧作物の輸入に置き換わっていることが推測されます。

ちなみに米は約1000万トンとなっています。

1月14日、中国税関総署のデータに基づくロイターの算出によると、12月の同国の大豆輸入は954万トンで、前年同月から67%増え、2018年5月以来の高水準を付けた。

結局、国内で流通しているそばの66%、約7割が中国産そばということになる。

1005. 生鮮スイートコーンを除いてその輸入先のほとんどは米国である。 いずれも品目も、メルコスール域内からの輸入がほとんどだった。 業界団体などからの聞き取りや業界紙などで調べてみると、国産大豆の使用量と使用比率(05年)は、味噌が1万トン(7.1%)、豆腐・油揚げが8万トン(16・2%)、納豆が9600トン(7.4%)、醤油が3500トン(8.7%)となっている。

19北京のウォルマートで昨年9月撮影(2020年 ロイター/Tingshu Wang) 輸入業者が以前買い付けた米国産・ブラジル産大豆が税関を通過した。 危機感を持った厚生労働省は、12月から米国からの食品向け輸入トウモロコシを全量命令検査とした。

大豆の自給率はわずか5%である。

オーストラリア産小麦は、普通小麦であるが、オーストラリアは日本の麺用に適した小麦を開発生産している。

〈トウモロコシも高騰、米農務省の大豆作付け見通しは9,000万Aと生産量増加に期待〉 世界の穀物市場では、大豆だけでなく、トウモロコシの価格も上がっている。

確かに国産大豆と書いてあるけれど、 どれだけ使っているかは書かれていません。 (例えば動物の遺伝子を植物に埋め込むこともできます) 目的としてはある一定の除草剤で枯れない遺伝子を埋め込む、虫がつかないように殺虫作用をもつ遺伝子を埋め込むというのがあります。 醤油に限らず自分たちの食べるものは自分の国で、自分たちで作れる世の中にして行きたいですね。

どっちを植えれば儲かるかの視点で考えると、今まで大豆の価格が上がってきた分、農家は大豆にシフトするという見方をしていたが、トウモロコシが上がっているので農家は悩み始める」と説明する。

日本食は寿司をはじめとして、世界に冠たる健康食として世界的なブームとなっている。

大豆はその商品特性上、土地柄や、気候・天候によって品質が左右され、またつくる加工品によっても適性の高い品種の選定が重要になります。

この 小麦は、用途によって種類が異なっている。

自由化後に増加した輸入量は1980年代の500万トン弱をピークに大きく減少し、2010年代以降は300万トン台で推移しています。 また、ラーメン向け麺や餃子の皮などもオーストラリア産小麦(PH)で作られている。

7世界では飢餓に苦しんでいる子どもたちがたくさんいます。 WTO協定を締結したことによって、コメの輸入が自由化され、輸入が解禁されたことによりミニマム・アクセス米としてコメの本格的輸入が始まったのである。

しかし、この日本で1995年4月から2006年3月末までの11年間に日本国民が1年間に食べるコメの量に匹敵する723万トンのコメがミニマム・アクセス米として輸入されたことを知っている人はあまり多くないだろう。

その結果、豊原瑞穂の国日本は、米の自給率が今や95%と100%を切り、コメを輸入する国になったのである。

1953年 外貨の不足により、大豆の外貨割当制度が復活する。

豆腐、油揚げ、納豆、味噌、醤油は、すべて原料は大豆である。 2000年頃から始まった中国の需要増加に対して、アメリカからの輸出が頭打ちとなり、ブラジルからの輸出で賄っている状況です。 及びをもとに当サイト作成 2. なお、需要増加分は主にアメリカとブラジルの2カ国からの輸入で補っています。

17日本が輸入している穀物類の量は、全輸入食料の量の6割程度を占め、また日本人が消費する国産品を含めたすべての食料の量の35%強にあたります。

参照:. 経済省貿易統計(COMEXSTAT)が統計を取り始めた1997年以降2020年末まで、米国からの大豆輸入はなかったが、当該月の米国からの輸入は、輸入相手国1位のパラグアイに次ぐ輸入量だった。

が、ここにトリックがあります。

小麦86%輸入 日本は547万2347トン(2005年)の小麦を輸入している。