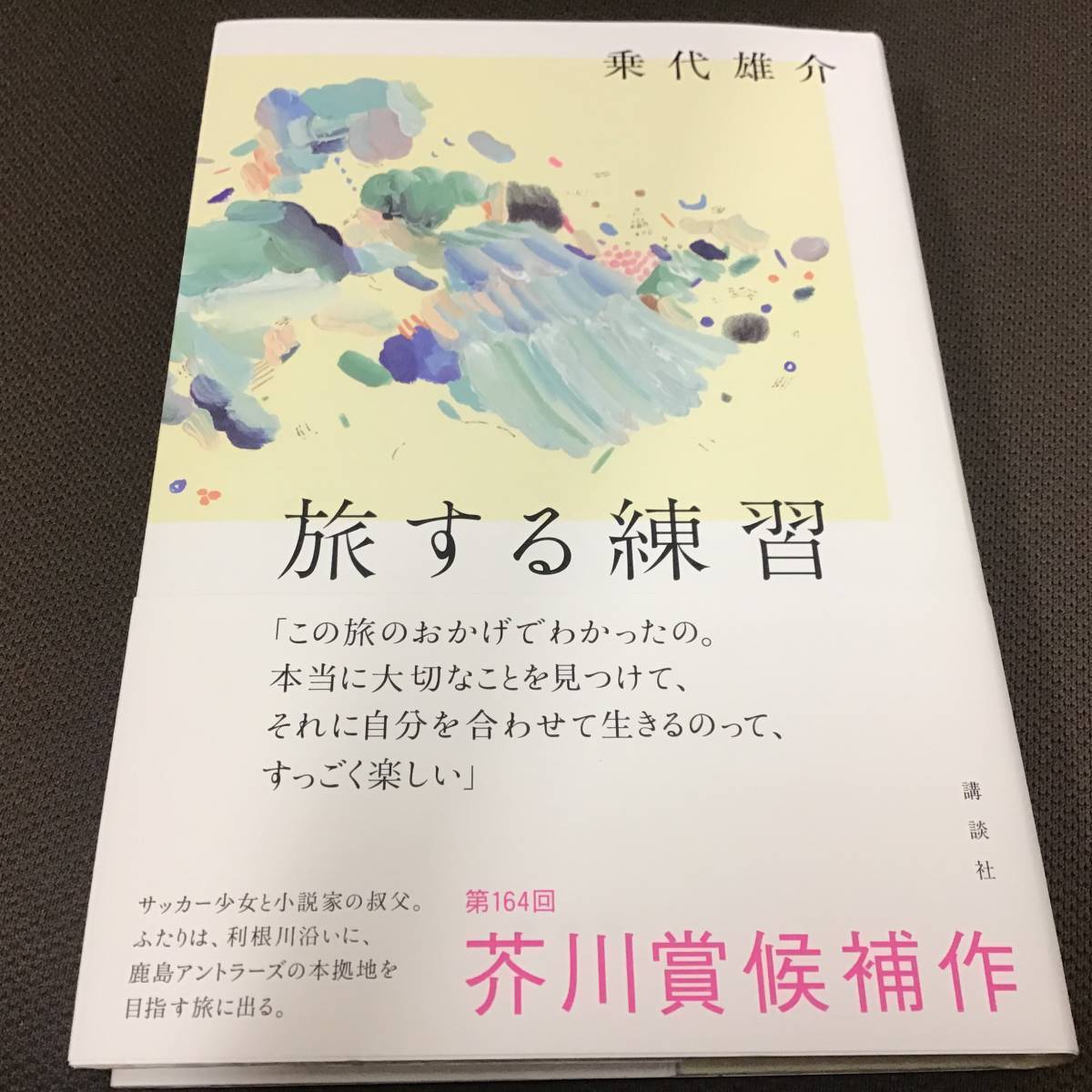

乗代雄介『旅する練習』|練習の記憶と記録:『旅する練習』刊行記念・乗代雄介インタビュー|tree

2020年が、湯浅真尋さんの『四月の岸辺』となっています。 感情的な表現が多くなり、心の震えが浮き出てきて、 主人公の忍耐が限界を迎えているのが、伝わります。

16

2020年が、湯浅真尋さんの『四月の岸辺』となっています。 感情的な表現が多くなり、心の震えが浮き出てきて、 主人公の忍耐が限界を迎えているのが、伝わります。

16モレリアのトレーニングシューズを履いて。

それは亜美ちゃんの父、母、みどりさん、さらに言えば作中に存在したかもしれない小説家の担当編集者、装丁家、写真家の可能性があるどころか、それぞれが頭の中に描いたカワウの姿かもしれません。

それは長い旅になるのかもしれない。

旅の終わり(姪の死)に近づくにつれ、 忍耐しながら書いていた主人公の風景描写に、風景ではない姪が登場します。

書きながら、ふと思った。 その点は笑ってしまいました。

1986年、北海道生まれ!!若い!。 ・『葉っぱで見わけ五感で楽しむ 樹木図鑑』ナツメ社 あんまり詳しくない頃は、同社の鳥や野草のものも携帯していたので大変でした。

旅の途中には、みどりという、ちょうど大学を卒業して内定が決まっているという女性と木下(きおろし)貝層で出会った。

。

「練習の旅」だ。

旅の途中ところどころで「書く練習」をする。 今回の小説で「私」が書いている風景描写は、多少の日時のずれはありますが、僕自身が実際にその場所でノートに書いた練習をそのまま写したもので、推敲もしていません。 うるさいくらいの女の子と大人の二人連れか、と思って読んでいると、気がつけば一緒に歩くこちらの眼にも、光や水や、鳥の声が届いて、引き込まれていることに気がつくのだ。

18小説を書くことは、「練習」に似ているという。

利根川河口までの徒歩の旅は、小説家のおじさんの趣味により、瀧井考作、田山花袋、柳田國男、小島信夫、安岡章太郎らの文豪が書き残した小説に触れ、数々の鳥や草木に出会い、名もなき先人たちが残した信仰の跡や碑を訪ねます。

まずこの作品は、小説家である主人公が書いた「作中作である」ことという前提があります。

これは「作中作」の最後の行が記されたその後、なんらかのかたちで発表されているかもしれない可能性があるということです。

の試合もなくなり、計画も中止になりそうであったが、語り手の叔父があることを思いつく。 まず、これは初出である雑誌「群像」2020年12月号の扉ページです。

さまざまな引用とともに作品は進んでいきます。

「『旅する練習』は、コロナ禍によって非日常性を 導入しているが、感染リスクのみならず、マスクの 着用の有無などを巡って我々が経験したはずの 他者との緊張がなぜか欠落している点が気になった。

亜美はサッカーボールのリフティング300回達成と、毎日日記を書くこと。

直木賞は、芦沢央さんの『汚れた手をそこで拭かない』、伊与原新さんの『八月の銀の雪』、加藤シゲアキさんの『オルタネート』、西條奈加さんの『心淋し川』、坂上泉さんの『インビジブル』、長浦京さんの『アンダードッグス』です。

例えば、小説を書くのが上手くなりたいから毎日何枚かでも小説を書くようにしているというのは、練習ではないと思っています。 2019年が、石倉真帆さんの『そこどけあほが通るさかい』。 シンプルな明朝体の題名、そこにかかる帯の、題名に添えるような位置に亜美の言葉を置いたのは、恐らく「数え切れないほどの解釈がある装画と題名に、少しでも糸口を」とその職業柄から考えたであろう、作中の編集者のしわざです。

姪っ子の亜美(アビ)はサッカー大好きっ子。

物怖じせず、エネルギーの塊のような亜美が苦手だった。

ここまでくると、練習は齟齬を埋める以上に、見つけるための行為に変わります。

我孫子から鹿島へ移動する以外に、離れるものの一つは、姪です。

合宿先から無断拝借した本を返しに行くという徒歩の旅で出会った、みどりさん。

ただあっさりしすぎていたのでもう少し 書き込んでほしかったです。

出版社からのお取り寄せとなります。

そして、迎えた結末が衝撃的でした。