立方体の描き方

この描き方を、 一点透視図法と呼びます。 笑) なお、アイレベル(人間の目線)より地面が上になることはないので、地面の上に直接建てられる家やビルなどの建物の下側は、アイレベルより下になります。

16

この描き方を、 一点透視図法と呼びます。 笑) なお、アイレベル(人間の目線)より地面が上になることはないので、地面の上に直接建てられる家やビルなどの建物の下側は、アイレベルより下になります。

16この VVPは見上げる視界に なればなるほど上方になります。

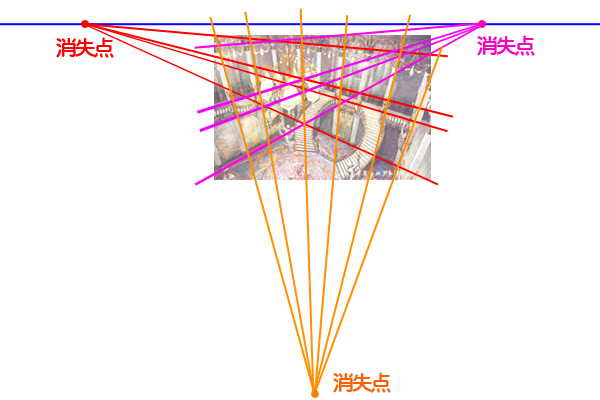

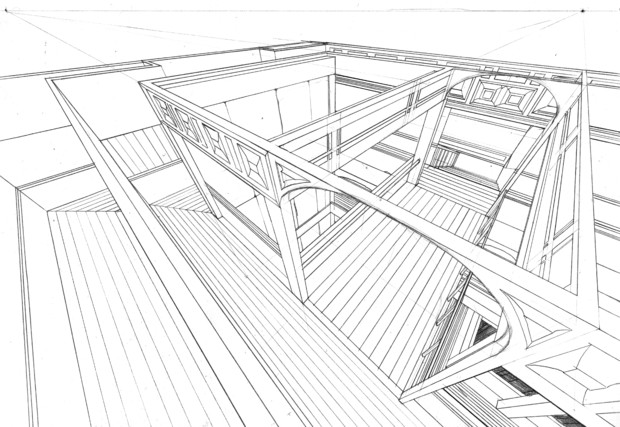

一点透視図法や二点透視図法は、特に屋外でスケッチをしていると意識する場面が多いと思います。

透視図法に関する書籍 最後に、個人的にオススメするパース・透視図法に関する書籍とレビュー記事について紹介します。

ちなみに、CPと一致していない点からでもそこを立方体の手前の頂点にして作図はできますが、CP以外の位置では既に奥行きの縮小がなされているため、原寸を割り出してM点法を使うことが少し手間になります。

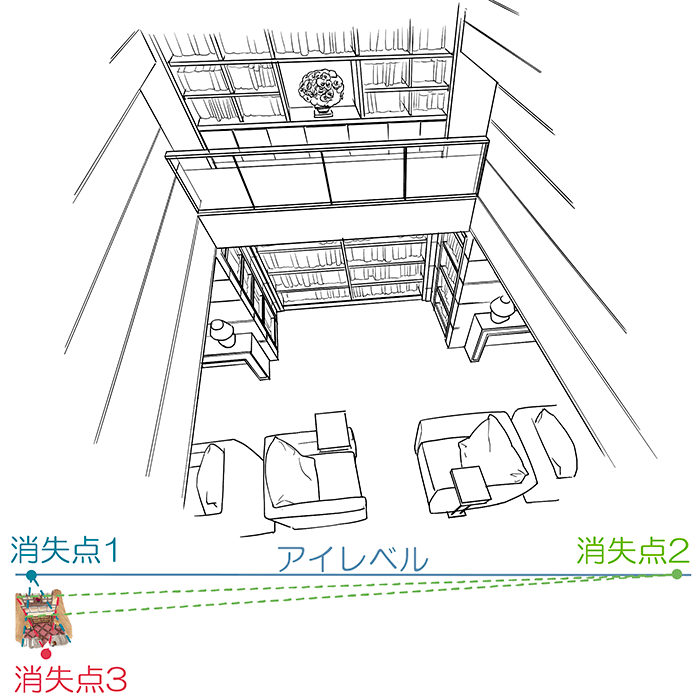

こちらも消失点が見上げる視界になればなるほど 上方になり、見下ろす視界になればなるほど 下方になります。

以下をご覧ください。

実際の風景だと、以下のような感じに。

その場合は、頭の中で消失点はどの辺にあるのか?を考えながら描いてみてください。

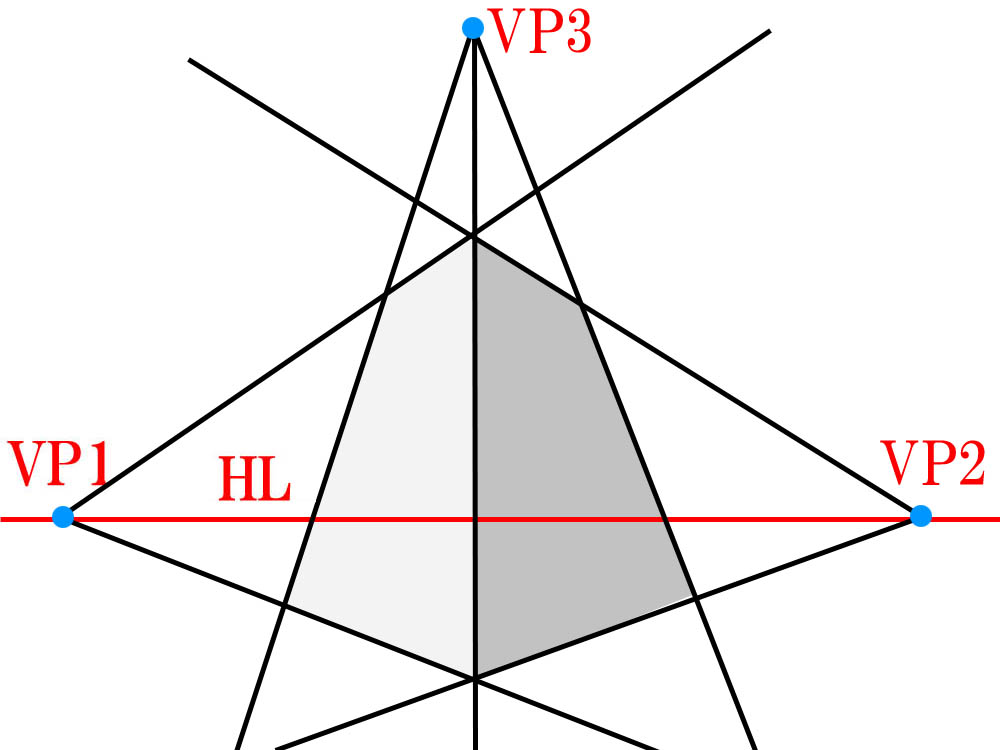

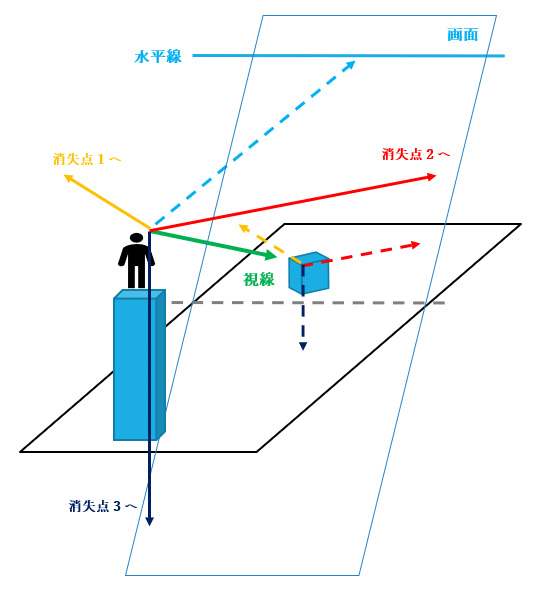

TOPICS|3点透視図法の全貌を把握するための全体図を考案。

消失点とは、(立方体の中の) 平行する線が遠くに(離れて)行くほど近づいていき、ついには 交差してしまった、 その一点のことです。

遠近法で撮影された写真や動画を真似する 動画だと静止させなくてはじっくり画像を見られないため、 練習には静止画である写真がオススメなのです。

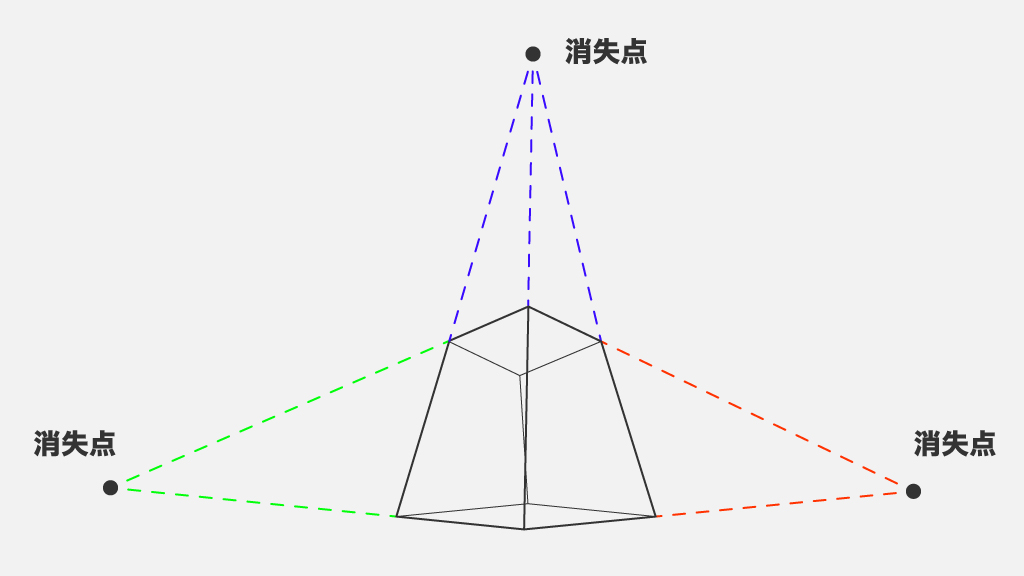

注目してほしいポイントとして、赤いパース線はある1点に向かって集まっていっていますよね。

きちんと奥行きを考慮した分割になっていますよね。

水彩スケッチで透視図法を活用する アタリをとったら、アイレベルと消失点を決めます。 その線を目安にして、スケッチを行ってください。

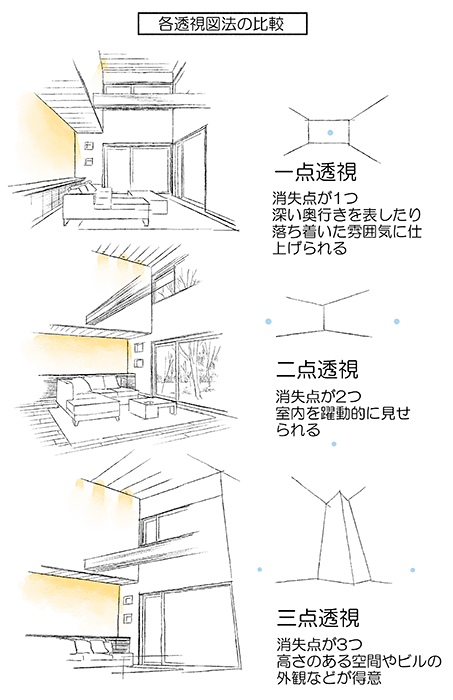

ここまでは二点透視図法と同じ要領で描く事となりますが、三点透視図法ではもう1か所に消失点を設置します。

あと記事中でも述べましたが、建築などで建物の図面などを描くような場合ならばともかく、 水彩スケッチでそこまでの正確性を求めることってあまりありません。

参考: モノの前後位置を色で表現する「色彩遠近法」 暖色…前方にあるように見える 寒色…後方にあるように見える 水彩で色付けする場合は、上記を意識してみましょう。

よって水平方向の視円錐でCPを中心点としCPH-SP間距離を直径とする円を描けば、垂直方向の視円錐のSPVの位置がかなり絞れます。

消失遠近法 人間の目は、どこかに焦点を合わせると他のものがぼやけて見える仕組みになっており、カメラでも絞りを使用してボケが再現可能です。 例えばソファに座っている人を撮影する時に、すぐ後ろが壁であれば遠近感の感じられない映像です。 その線路の先端の地平線に交わる部分が消失点です。

つまりVP4はそれ単体ではあまり意味がなく、そもそもアイレベルの機能と完全に被っており、よってVP4は必要のない点であるといえます。

皆さんの手元にある、ティッシュの箱、ディスプレイ、漫画や雑誌。

1つ目の図であると、浮いている建物(ファンタジーとかなら使うかも)もしくは崖の上にある建物などの構図になります。

そして、 あおり。

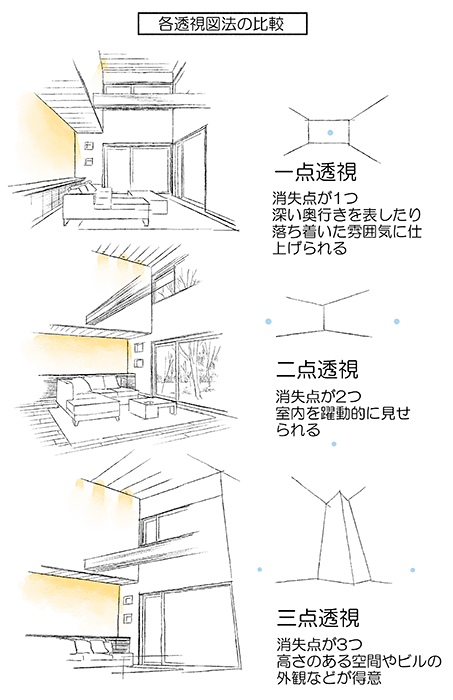

手前左の面の 上下の辺がずっと左の方で、 手前右の面の 上下の辺がちょっと右側で交わります。 そしてこの消失点は、一点透視であれば1つ、二点透視であれば2つ、三点透視では3つあることになります。 ただ一つ、まだ3点透視図法における奥行きの長さの作図手順は解説していません。

俯瞰 視線が下方に傾いたもの 対象物が視線の正面より上にある物でもカメラが傾かずに前を見ている場合はアオリではないと考えて、一点透視図法で描きます。 縦と横軸の消失点はアイレベル上にある。

画面奥(画面中央)に消失点が一点に交わります。

まとめ 今回はデッサンをしていく上で多用される二点透視図法と三点透視図法について解説しました。

これまでにも3点透視図法の原理を分かりやすくまとめようと様々な考え方を提唱してきましたが、ここ最近の学びと閃きでついに3点透視図法の全貌を把握するための「3点透視図法解剖図」を完成させることができました。

3点透視図法のCPは、2点透視のときに使っていたアイレベルEL(地平線HL)から上下にずれた位置に描かれます。

選らばれしモノだけが1点透視で描かれることが許される 例えばこのように机の上に消しゴムが3つ並んでいたとして、このうちAとBは1点透視で描くことが許されますがCは2点透視にしなくてはなりません。

当然ですが、目線の高さが変わると同じ風景であっても、見え方が変わりますよね。

遠近法とは、2次元である平面の紙の上に「遠近」や「高低」といった、3次元空間を表現するための方法のことをさします。

やや見づらいことと、 多少の誤差はご了承ください。

しかし、大抵の場合VP3はアイレベルの遥か下の方に位置するため紙の上で作図するのは不可能です。

以上、3点透視図法の解説でした。

・すべての建物(直方体)の辺が、消失点で収束するよう描いていく。

2点透視図で紹介した介線法や足線法は、3点透視図では利用できないのでしょうか? まず介線法ですが、これは立方体を構成する3面のうち、地面と平行でない2面に対して、その対角消失点を利用する作図法であり、3点透視図では対角消失点法がこれに相当します。

絵の見え方の角度による消失点の位置の特徴を理解しよう 最後に絵の見え方の角度によって生じる、消失点の特徴を理解しておきましょう。 ビルなんかでも試してみます。

34点透視図法というと魚眼パースの別名として扱われている手法で、これで作図しても3点透視図法の絵にはならないというのは試してみればすぐにわかります。 実際のスケッチの場面では、建物の数が多くて時間がかかるなどの理由で、消失点へ向かう線を引いて描くことが難しい場合も少なくありません。

作図法 SP 平面図 追加 消失点 要点と特徴 測点法 要 不要 要 3つの測点を利用した作図法です。

ちょっと図が適当すぎて申し訳ないのですが、 建物(直方体)が手前から奥にかけて並んでいるように見えると思います。

「インテリアにも凝っているんだな」「サーフボードが置いてあるから趣味でやっているのかな」「たくさん本あるから読書をよくする人なんだな」などです。